Göttliche Bilder

Byzantinische Ikonenmalerei

4.–15. Jahrhundert

Byzantinische Ikonenmalerei: Wenn Gläubige streiten

Von der Idee zum Gemälde

»Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig, unter ihnen auch Dionysius, der Areopagit, …« (Apg 17,34) Diese Bibelstelle ist der Ausgangspunkt einer langen hagiographischen Tradition. Der hier erwähnte Dionysios wird mit Verlauf der Zeit von den Verfassern unzähliger Viten mit vielen biographischen Details ausgestattet. Aus diesem Dionysios wird der erste Bischoff von Athen, in anderen Versionen ein Märtyrer in Gallien und auch der Urheber der Schriften, die in Wirklichkeit erst Ende des 6. Jahrhunderts von einem uns namentlich nicht bekannten Verfasser aus dem Syrischen Raum geschrieben wurden. Im Bilderstreit werden sowohl die Bilderverehrer als auch ihre Gegner versuchen, die Schriften des Dionysios und mit ihnen die hohe Autorität eines Autors aus dem apostolischen Zeitalter, als Beweise für ihre Positionen zu reklamieren.

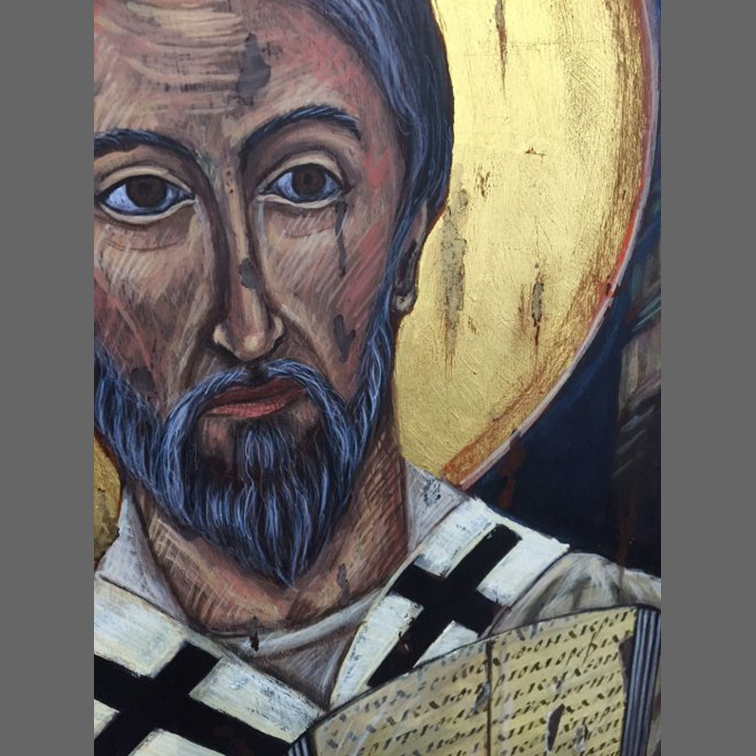

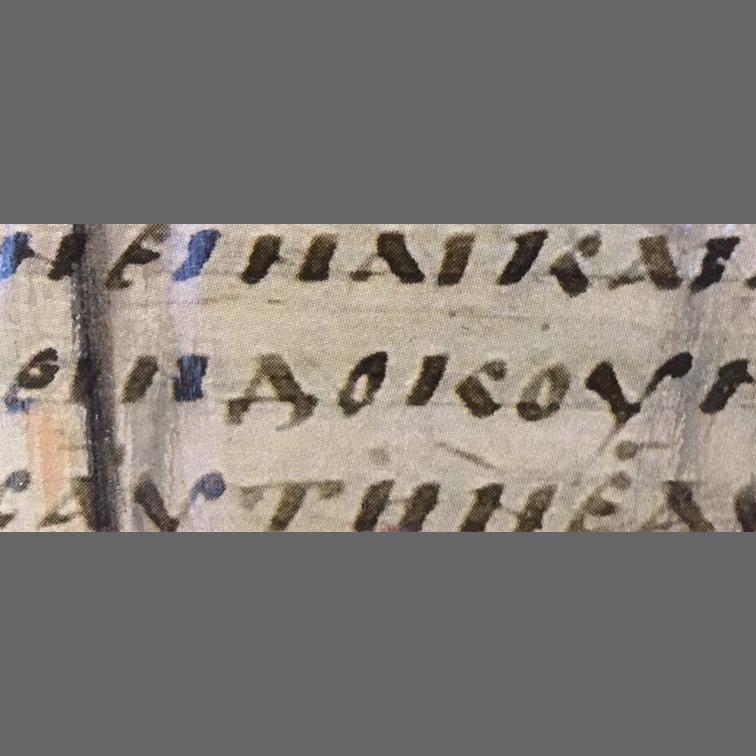

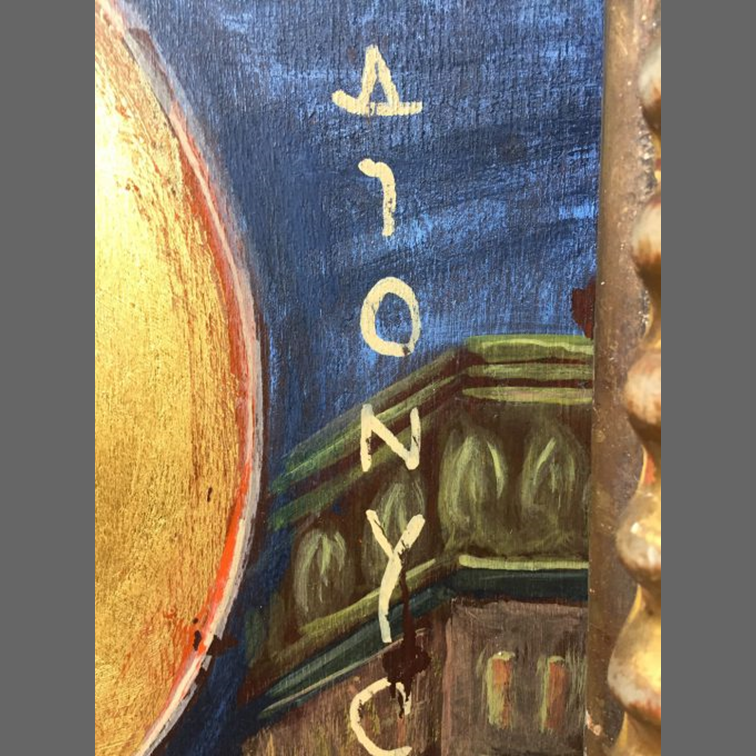

In dem Projekt »KAIROS. Der richtige Moment« entsteht eine Ikone, die zwar an die Perspektive der Bilderverehrer anknüpft aber zugleich die Komplexität des Spiels mit der Tradition und früheren Autoritäten zum Ausdruck bringt, die die beiden Parteien während des Ikonoklasmus betrieben haben. In byzantinischer Bildtradition zeigt sie das Frontalbild des Heiligen Dionysius Areopagites. In einer Hand trägt er ein aufgeschlagenes Buch, die andere Hand verweist mit Schreibgriffel auf seine Autorenschaft des Buchinhalts und auf die aufgeschlagene Stelle in seinem Werk über die »Himmlische Hierarchie«. In dieser Schrift gilt das Interesse des unbekannten Autors, der sich für den Schüler des Apostels Pauslus ausgab, der Darstellbarkeit höherer Wesen, etwa Engeln, mit den Mitteln der Sprache, die an die sinnliche Wahrnehmung der Menschen appelliert. Die abgebildete Passage besagt, dass ein höheres Wesen, womit Gott gemeint sein kann, sich die Gestalt eines Wurmes angelegt hat. Diese auf einen ersten Blick befremdliche Überlegung nutzt der unbekannte Autor, um die Frage zu formulieren ob ein Wurm Gott ähnlich oder unähnlich ist. Dahinter verbirgt sich die Kernthese des Pseudo-Dionysios: Bilder seien dem auf ihnen Abgebildeten ähnlich und unähnlich zugleich. Diese paradox anmutende Sichtweise macht deutlich, warum seine Schriften sowohl für die Ikonoklasten als auch für die Ikonophilen attraktiv waren. Die Ikonoklasten betonten immer wieder, dass Bilder nur eine partielle Sicht auf die Wahrheit enthielten bzw. die Wahrheit eher verhüllten, statt sie zu enthüllen. Die Ikonophilen hingegen waren der Meinung, dass die Wahrheit auch mit den Sinnen gesucht werden kann.

Die Ikonenmalerei

Das Wort »Ikone« leitet sich aus dem altgriechischem eikón für »Bild« ab. Interessanterweise verwendete die griechische Sprache ein und dasselbe Wort für »malen« und »schreiben« (graphein). Das Verfassen von Texten und die Herstellung von Ikonen waren also in der Sprache schon als eine und dieselbe Tätigkeit dargestellt. Die »Bildschreiberei« wurde nicht als kreative Kunst angesehen, sondern eher als religiöses Handwerk und blieb daher traditionell ohne Signatur.

1. Auf gutem Grund

Die Tradition der Ikonenmalerei beschränkt sich nicht auf das Medium der Holztafel. Besonders in Kirchen können wir noch heute prachtvolle Fresken und Mosaike bestaunen, die in der Bildtradition der Ikonenmalerei stehen.

2. Am besten heiß

Im Gegensatz zu der viel leichter handhabbaren Temperatechnik verlangt die Anwendung der enkaustischen Technik ein hohes Maß an Kunstfertigkeit. Mit Öl versetztes Wachs wird mit Farbpigmenten vermischt und entweder kalt mit heißen Werkzeugen auf der Malfläche eingebrannt oder heißflüssig mit Pinseln aufgestrichen und während des Erkaltungsprozess formgebend modelliert. Pinsel, Spachtel und spitze Gegenstände hinterlassen beim Modellieren der Gesichter ihre Spuren und machen ihre Herstellung bis heute nachvollziehbar.

3. Nach allen Regeln der Kunst

Die Ikonen wurden nicht von den Malern »erfunden« oder »kreiert«, sondern nach dem strengen Bilderkanon ausgeführt, an dessen Vorgaben sich jeder Maler zu halten hatte. Beispielsweise wurde eine Christusikone entweder mit einem Kreuznimbus kenntlich gemacht oder dem einzigartigen Handgestus. Die sich berührenden Finger stehen symbolisch für die beiden Naturen, die Jesus in seiner Person oder Hypostase vereint, das Göttliche und das Menschliche. Drei ausgestreckten Finger stehen für die Trinität.

4. Bedeutende Perspektive

Für unser modernes Auge erscheinen die byzantinischen Abbildungen »verschoben«. Im Gegensatz zu einer Zentralperspektive, folgen die einzelnen Elemente einer Erzähl- oder Bedeutungsperspektive – die Vogel- und Frontalperspektive etwa sind in einem Bild vereint. Denn im Zentrum steht, die Aspekte klar dazustellen, die für die Übermittlung des Inhaltes besonders wichtig sind – ohne Rücksicht auf eine illusorische Tiefenwirkung.

5. Göttliches Licht

Die Ikonenmalerei verbreitete sich – räumlich wie zeitlich – über Byzanz hinaus. Besonders auffällig sind die goldenen Hintergründe vieler Ikonen. Allen anderen Farben benötigen Licht, um aufzuleuchten und können daher das Licht nicht repräsentieren. Gold jedoch steht für das Licht selbst. Das Licht wird hier als das die gesamte Schöpfung durchdringende und zum Leben erweckende göttliche Prinzip interpretiert. Die auf dem goldenen Hintergrund angebrachten Figuren entstehen demnach aus einem sie umschließenden Ozean des göttlichen Lichts.

Epochen im Kairos-Projekt

Mittelalterliche Kunst

Altniederländische Malerei

Italienische Renaissance

Manierismus

Frühbarock

Rokoko

Impressionismus

Post-Impressionismus

Symbolismus

Futurismus

Neue Sachlichkeit

Surrealismus